川西平原,南河之滨,坐落着一座小而美的明代古刹——新津观音寺。寺内保存完好的明代佛教十二圆觉壁画,堪与北京法海寺和山西永乐宫壁画媲美。

李云鹤老人讲述修复文物的故事(图片来源:封面新闻 摄影:赖芳杰)

新津观音寺(图片来源:封面新闻 摄影:赖芳杰)

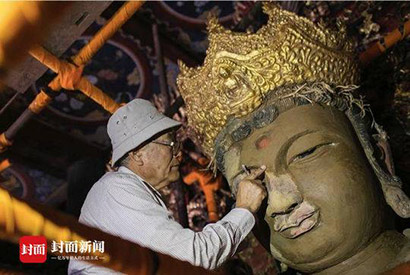

李云鹤老人精细修复文物(图片来源:封面新闻 摄影:赖芳杰)

李云鹤老人在修复文物(图片来源:封面新闻 摄影:赖芳杰)

李云鹤老人在修复文物(图片来源:封面新闻 摄影:赖芳杰)

李云鹤老人精细修复文物(图片来源:封面新闻 摄影:赖芳杰)

修复文物的工具(图片来源:封面新闻 摄影:赖芳杰)

[原标题]86岁文物修复泰斗新津观音寺里“绣”壁画

川西平原,南河之滨,坐落着一座小而美的明代古刹——新津观音寺。

寺内保存完好的明代佛教十二圆觉壁画,堪与北京法海寺和山西永乐宫壁画媲美。观音殿内明代塑像“飘海观音”尤为精美,被著名美学家王朝闻誉为“东方维纳斯”。

500年岁月悠长,带走了瑰宝身上的色彩,沉淀着时空变迁。500岁文殊菩萨泥塑头部脱落、冠饰坏了;部分壁画和彩塑赖以承重的墙体结构糟朽、局部空鼓脱落……为文物“疗伤”,在文物修复泰斗李云鹤的双手之间,时间的指针被再次调慢。

【寻土】

取样化验

安西镇的泥土作为材质

从成都出发,经新津往南,沿着蒲江河行驶约7.5公里,在山脚下就能邂逅观音寺。

观音寺不大,清幽僻静,三角梅开得正盛。迈过山门,经过清代的木构建筑弥勒殿、接引殿,便是始建于明代的毗卢殿和观音殿。

毗卢殿左右两壁的明代壁画,被誉为观音寺的“镇寺之宝”。这些壁画绘制于明宪宗成化四年(1468年),分为上、中、下三层,上层绘飞天、幢幡宝盖和天宫奇景,中层绘十二圆觉菩萨和二十四天尊,下层绘龛座、神兽、供养人像。最精妙的壁画,是十二圆觉菩萨、二十四诸天及十三个供养人像。

其中,清静慧菩萨描绘得最为精致,身披以珍珠粉勾勒的薄如蝉翼的轻纱,透过轻纱可见肌肤的丰润和衣饰的优美,专家称她是比达?芬奇的杰作早36年的“东方蒙娜丽莎”。

2017年9月起,观音寺迎来了500年来首次“全面体检”与整体保护。

“500岁的文殊菩萨泥塑,头部完全脱落了,摔下来后,头顶的冠饰也坏了。”坐镇观音寺“主刀”修复的,是86岁的文物修复保护专家、曾任敦煌研究院保护研究所副所长的李云鹤。他从事文物修复工作达62年,参与修复壁画近4000平方米、彩塑500余尊,被誉为“文物修复界泰斗”。

“塑像头部脱落、破损的部分需要一点点粘上去,上百个残片一一拼好,比重做一尊佛头还要难得多。”修旧如旧,就得找到最接近本身的材质,用原来的方式来修补。在李云鹤的带领下,修复团队对塑像的泥土、木骨架进行取样、化验,为寻找接近的泥土,以观音寺为原点,分四个距离取土,将样本与塑像本来的泥土对照,通过矿物含量、含沙比例对比,最后决定采用附近安西镇的泥土。

用以支撑泥塑的木骨架,则是请来专业人士分析,认定原塑像采用的是核桃木,经多方寻找,才在新津境内的一家木雕厂找到了合适的核桃木。在观音殿内的一角,堆放着从泥塑中拆下的泥土和核桃木料、以及谷草把。“你们掂下,这些核桃木很轻,这样才会不让泥塑负担得太重。500年间,原来的主骨架已被白蚁蛀空,病害比较严重。”李云鹤苍劲的大手,爱怜地抚摸着这些镌刻着岁月气息的核桃木,似乎木头能听懂他的话语。

【接棒】

佛像还原

孙子用3D绘制面部结构图

6月1日,雨后的观音寺,越发空幽。

观音殿内,正在修复的文殊菩萨塑像外围,搭建着十几米高的脚手架,一架陡峭长梯,是上下的唯一通道。

菩萨的头部双方,亮着光源,用木板搭起的简易平台,就是李云鹤的工作室。最小号的医用注射器、包裹绸布的棉球、专用的回贴木刀、洗耳球、除尘器……局促的平台方寸间,放置着专业工具。

“戴帽子白衬衫那位,就是爷爷。”说话人是李云鹤的孙子李晓洋,出这位“89后”,跟着爷爷学习修壁画多年。

说话间,观音殿内突然停电了,李云鹤不得不放下手中的泥塑刀,准备下到地面。7米多高的长梯,只是凭借平衡点靠在脚手架上,老人下来的每一步震动,都听得见木梯的声响。

“爷爷,小心点啊。”李晓洋提醒着。

“没事,没事。”李云鹤一边应着,一边往下。

“都习惯了,这一行,每天都得这样上上下下。”平稳下到地面,李云鹤笑呵呵地与来访者握手。

这是退休之后,李云鹤继续奋战的第二十年。哪里有“生病”的壁画和塑像,他几乎就在哪里:从2001年至2017年,从甘肃的张掖金塔寺、马蹄寺,敦煌莫高窟、西千佛洞、榆林窟,天水纪信祠,平凉泾川王母宫,甘谷大象山,到浙江杭州凤凰寺、河北曲阳北岳庙、山东岱庙,再到北京故宫……李云鹤的身影总是在最需要他的地方出现。

“新津观音寺,是属于抢修级别,目前正在进行的是对塑像头部还原。你看,头部是安装上去了,但需要泥塑风干了,才能进行妆彩。”相比敦煌干燥的气候,地处西南的观音寺,温度、湿度都有很多不同,接下来又要面临雨季,李云鹤需要等待最成熟的时机。

在此之前的更换塑像骨架工作,并不轻松。修复团队将原来糟朽的骨架掏出清空,请来力学专家对塑像的受力结构进行研究论证,最后才将横截面为24×16厘米、长1.7米的主骨架放进去。这一过程中,由于受到天花板的限制,工作人员不得不将这段主骨架切成两段,先后放入,两段之间利用墩接技术进行拼接,大大增加了工作难度。

塑像的面部还原,引入了现代科技。李晓洋在澳大利亚学的是装饰设计,他利用3D技术绘制出佛像面部结构图。不过,塑像面部的还原仍然靠手工一笔一画完成,鼻子跟脸部的落差,眼眉的高度,嘴唇的弧线,脸型轮廓……都在李云鹤手中一一呈现。

【匠心】

一家痴迷

饭桌上聊的是壁画修复

择一事,终一生。

“修了一辈子文物,一家人都在修文物,可以说我是太痴了。和文物打交道,有心痛、有愉悦,也有期待。”1956年,24岁的李云鹤还在山东老家,刚从学校毕业,响应国家号召去西北。本来目的地是新疆,因为想顺道看望在敦煌研究院工作的舅舅,就在敦煌停了一下。

这一停,就是62年。

当时,莫高窟里的壁画、彩塑损毁严重,抢救、保护迫在眉睫。李云鹤借鉴国外文物保护专家“打针修复法”——这一非常适合莫高窟壁画病害修复的技法,并改进修复工具,悉心琢磨黏合剂配方,最终得以成功。他还跟老一辈敦煌学家爬洞窟学习线描、构图、绘画,逐窟了解绘画情况。此时恰逢北京历史博物馆的专家来莫高窟仿作194窟的雕塑,他便跟着学。因为实打实地上手,他对雕塑有了比较透彻的了解,绘画的朝代及风格、雕塑的石胎木骨特质都了然于胸,修复起来就能更好地把握。

1963年夏天,正在161窟修壁画的李云鹤听见一声巨响,心说:“完了。”果然,他从脚手架上爬下来,跑到161窟下方底层的130窟门口,已是灰尘扑面:北壁塌了2个多平方米,“心里那个痛啊。”

李云鹤先是和工人师傅豆占彪等人在崖面上打埋铆钎,再挂上石头,一次又一次测量之后,终于测得每根直径12毫米、长20至30厘米的钢筋可以承重60公斤的石头,最多不超过75公斤;再根据脱落的壁画材质和密度,测算出每平方米壁画的重量。

1963年到1965年,经过近两年的周密测算、精准布点、反复试验和论证,李云鹤按一根钢筋固定约1平方米壁画的办法,在130窟的壁面上,嵌插了300多个钢筋铆钎。至今,130窟的壁画安然无恙。

继161窟的“注射法”之后,李云鹤又以130窟的实际成功范例开了国内采取“铆固法”保护修复空鼓壁画的先河。

让李云鹤觉得最骄傲的是在修复我国一个著名寺庙的壁画时,他破天荒地采取整体剥取、原位固定、砌好墙体再平贴回位的高难度修复技法,没有任何损耗地对壁画成功修复。寺里一位僧人盯着壁画看了好半天,有些冒犯地说了句:“李老师,我怎么感觉没修啊?还是以前那样。”

李云鹤却高兴地不行,握着僧人的手说:“你这句话对我是最好的赞赏呢!”

修旧如旧的成就感,油然而生。李云鹤说:“文物不可再生,无论遇到何种病害,对文物的修复都要坚持做到保留文物现状。”

技艺的传承,需要时间,也需要真正的热爱和感情。

2011年,22岁的李晓洋从澳大利亚一所大学毕业,本来还想在国外再待两年,却被爷爷力劝做文物修复。现在,李晓洋和爷爷、叔叔都在一线修复壁画,爸爸也在敦煌研究院工作,“我们在爷爷奶奶家吃饭,饭桌上就聊壁画修复,‘唉,前两天那个壁画那个部位是怎么弄的’,然后全家开始讨论。有时吃完饭散步,爷爷就一边走一边给我讲。”李晓洋说,无论修复技术如何变化,修复者怀有的“匠心”是永恒的。

)

)