编者按:据新华社报道,2018年10月30日,经金庸身边工作人员确认,一代武侠小说泰斗查良镛(笔名金庸)病逝,终年94岁。人人都只知金庸先生的武侠江湖,其实他的作品很多都涉及中国传统文化,尤其是佛学。今天,佛慧法师根据其作品,讲述武侠江湖中的佛学义理。

高龄的金庸老先生,顶着15篇武侠作品,经历了两次大修,然后在一个突然的时间,选择了安详离世。

我们的年少,怎么会没有被金庸先生感动过?不论是张无忌在光明顶的勇战六大派,还是萧峰三兄弟的少林寺一役,乃至于胡一刀和苗人凤的雪地鏖战,总有一场曾感动过我们80后,既满足了我们内心侠义的慷慨,也沉浸于绚烂多彩的想象。

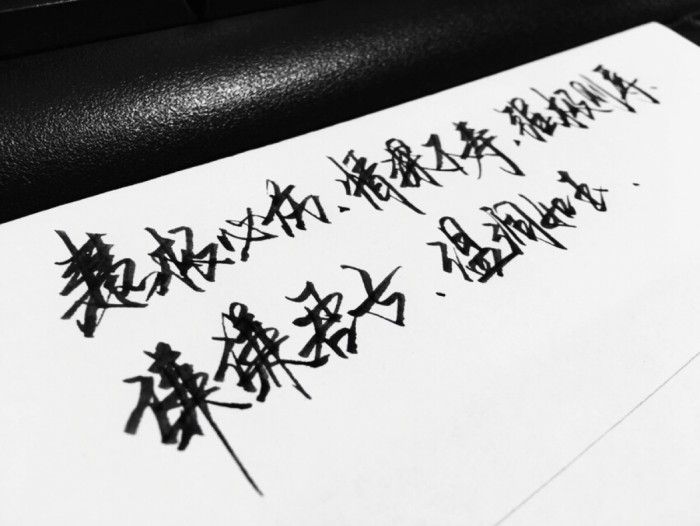

但始终云绕于金庸武侠的,却是老人家在其第一部作品《书剑恩仇录》中的一段批语:慧极必伤,情深不寿,强极则辱,谦谦君子,温润如玉。

金庸是学过佛的,尤其在其子之后,对生命产生了疑惑,就更加精进了佛法教理。在金盆洗手后的,也在佛法的熏陶下,他两次的修订将《书剑》中的这段批语,广泛地融入了多篇作品的人物性格当中。

“慧极必伤,情深不寿,强极则辱”,这十二个字是人性的写照,也是佛教“执着”相的总结。似乎所有的爱恨情仇在金庸武侠中都荡气回肠,甚至有着些许的不完美,而这一切发生的前提,大概就是执着在心的感情或是事物吧。

心理学上有一个斯特鲁普效应,意思是人在看到一个单词的时候,会想到他的含义,这个自动反应会使得大脑的其他任务产生干扰,比如辨认一个词语“红色”,用红笔去写,会很快辨认,用蓝笔写,则需要更多时间,也增加一定的错误率。

《侠客行》里面的岛主如此,他误以为《太玄经》是蝌蚪文,按文字解读又不得其法,于是武功停滞不前,最终虽为不识字的石破天所参透玄机,却也使得二位岛主怅然若失,最终坐化仙去。

《天龙八部》当中的乔峰亦如此,面对君主小民,皆是肝胆豪云,可是偏偏在阿朱的感情上,放不得手,“阿朱就是阿朱,四海列国,千秋万载,就只有这么一个阿朱”,结果孤独一世,于过去美好的思念种中,不可自拔。

《白马啸西风》中的李文秀亦是如此,她面对幼时即生起爱意的苏普,久久不能放下,江湖事了之后,不知何去何从,于是独自回到江南。江南有杨柳、桃花,有燕子、金鱼,汉人中有的是英俊勇武、倜傥潇洒的少年,但这个美丽的姑娘就像古高昌国人那样固执:“那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。”

是的,不论对武功的执着、对爱情的执着,还是像慕容复那种对先祖荣耀声名的执着,都落到个求而不得的结果。原以为段誉抱得美人归是金庸留给我们的童话,但他终究亲手终结这个故事,在最后一次修改中,让王语嫣修习驻颜术失败,从而离开段誉。

这段加上去的故事,即是王语嫣对于容貌的执着,也是段誉对感情的执着,一个放弃所爱,一个遍寻不得而出家为僧。这大概才是金庸在《书剑》中得十二字批语的真意吧。

连不学无术的《鹿鼎记》的韦小宝都懂得何时放下,而文武双全的陈家洛却在感情、家国的往事中不得自在。所以韦小宝最后成了人生赢家,一竿英雄豪杰们只能孤独终老。

在金庸先生的《侠客行》中,又再次换了一个方式去表达了娑婆人世的无奈,最后一篇章《我是谁?》里面的结局也是具有深刻意义的。第一层,是故事本身的逻辑结果,即梅芳姑死后,确实不知谁是主人公的父母了。第二层,读者大约隐隐能猜到,他是石清与闵柔的儿子,但却没有任何靠得住的证明,永远只能是猜测而已。进而,主人公自始至终都没个正式的名字,他的所有的称呼都是冒名的,而他的所有的“身份”都是他人的“替身”。

所有相状的东西都被打破了,你执着的身世、感情都成为了自己的负累,苦痛、伤痕都随之而来,你不曾执着的武功、感情反而都在一路上顺风顺水。这样的设计,看似在金庸先生的小说中是反套路,但是却是其他14部作品人性的反思和总结。

《笑傲江湖》的令狐冲即是明证,从对师父的崇敬的破碎,到对师妹岳灵珊感情的失败,再到对世间善恶的分齐的判断,所有原先引以为豪的对被刷新世界观,而一直不曾注意的任盈盈终于陪在他身边走过了一生。这个时候的他,没有了声名、地位的负累,才是真正的笑傲江湖。

金庸先生的学佛来自于对儿子身亡后对生命的反思,也来自于自己一路走来,种种经历的感悟,正如他的父亲查枢卿被政府判为地主,以至于后来受到屈辱而死,金庸先生曾无奈地说“人入黄泉不能复生,算了吧!”可是后来海宁县委又重新为查枢卿平反。金庸先生虽然十分感恩,但逝去的人已然逝去,不论怨恨还是追究,都没有了意义。

现在金庸先生自己也已然往生,希望他带着自在的心而去,像他儿子所说的那般“下午走了,很安详”。

金庸先生的离开是80后回忆的句号,小说和电视剧已经从武侠时代走向了玄幻、修仙时代,新的时代必然会有新的传奇,已经在这世间走过一遭的金庸先生,早已印刻在时代的记忆中。